- 脚本を書きたいけど、なにを準備すれば良いかわからない。

- シナリオライターをやってみたいけど、構成の意味がイマイチわからない。

- 小説は書いたことあるけど、脚本は書いたことが無い。

教子ちゃん

教子ちゃん ねぇねぇ、こばりん

こばりん

こばりん どうしたのですか?

教子ちゃん

教子ちゃん 学校の文化祭で演劇をやることになって、脚本を書いてって言われたんだけど、脚本ってなに?

初めてだから全然わかんないんだけど

こばりん

こばりん 簡単に説明すると、脚本は作品の元となるものです

脚本を読んだ監督が物語の流れを把握したり、それを元に俳優が演技をします

教子ちゃん

教子ちゃん 脚本を書くのって難しい?

こばりん

こばりん 書くこと自体は簡単ですが、面白く書くことは難しいです

テクニックは抜きにして、まずは、基本的な書き方から知っていきましょう

一言で脚本と言っても、現代では様々な脚本があります。

- 映画

- 演劇舞台

- YouTube

などがあります。

今回の記事では、テクニックを抜きにした【初心者向け! 脚本の超基本的な書き方10の手順】を解説していきます。

この記事を読むことで、映画、テレビドラマ、演劇などの、基本的な脚本の書き方がわかります。

それでは、全ての映像化に使われている、脚本と呼ばれているものを紐解いていきましょう。

脚本は制作活動に欠かせないもの

教子ちゃん

教子ちゃん そもそも脚本ってなに?

こばりん

こばりん 脚本は作品の元となる大切なものです。僕たちが書いた脚本を読んで、監督が俳優の采配、撮影場所の確保などをしていきます。その他にも、俳優が脚本を読んで、登場人物を演じていきます。こちらは台本とも呼ばれますね

教子ちゃん

教子ちゃん あー

こばりん

こばりん どのようなものかイメージしづらいと思うので、もう少し説明していきますね。

どっちが正しい? 脚本とシナリオの違い

脚本のことを【シナリオ】と呼びます。両者に違いはありません。

昨今では、脚本家ではなく【シナリオライター】と呼ばれることが多く、脚本術の本でもシナリオと書かれたタイトルが多いです。

豆知識として、日本では映画の脚本を書く人も【シナリオライター】ですが、ハリウッドの本場アメリカでは呼び方が違います。

英語では、【screen writer】や【script writer】と呼ばれています。

ネットで検索する時は、脚本とシナリオ、どちらを使っても問題ありません。

脚本は物語の説明書

どんな名作でも脚本が無ければ、机上の空論にしかならないほど重要な物です。

簡単に説明すると――

- 脚本の提出(スタート)

- 監督の采配(準備)

- 撮影(制作)

- 完成

このような流れになります。

脚本が提出されないと、俳優の数、カットシーン数、物語の長さ、すべてがわからないので、作品のスタートは脚本の提出になります。

実際には、予算、媒体、撮影の期間などを企画書にまとめて、それが通ればスタートとなるわけですが、ここでは割愛させていただきます。

僕は作品作りは料理に近いものだと思っているので、カレーを例にしてみましょう。

完成品はカレー。

野菜を準備して煮込んでルーを入れたら、はい、完成!

しかし、カレーを作るための工程は星の数ほどあります。

- ジャガイモや人参の切り方や数は?

- 市販のルーを使う? それとも、ターメリック、クミン、コリアンダーを使ってルーを作る?

- 隠し味にはチョコ? ジャム?

など、料理人によって様々なこだわりの作り方があります。

そのこだわり、作り方こそが脚本になります。

料理の作り方が説明書なら、作品の説明書は脚本になります。

PCが無くても大丈夫! 紙とスマホを準備しよう

教子ちゃん

教子ちゃん 脚本が大事なのはわかったんだけど、何に書いていけば良い? 私パソコン持ってないよ

こばりん

こばりん 一昔前ならパソコンが必須アイテムでしたが、今は紙とスマホがあれば大丈夫です。

教子ちゃん

教子ちゃん え? パソコンが無くても書けるの?

こばりん

こばりん 安心してもらえるように説明していきますね。

スマホとPC、どっちが良い?

予算が無いなら今持っているスマホでも十分!

余裕があるならパソコンを買いましょう。

スマホでも十分な理由は、Bluetoothキーボードがあるからです。

Bluetoothキーボードは3000円前後で販売されているので、予算が厳しい人はスマホとBluetoothキーボードの組み合わせで書いていきましょう。

実際、僕もパソコンを買う前はスマホとBluetoothキーボードの組み合わせで書いており、車の中で副業のYouTubeシナリオを書いていました。

| メリット | デメリット | |

| スマホ | 携帯性が高い 新しく買う必要がない | 画面が小さい Bluetoothキーボードの接続不良 |

| パソコン | 画面が大きい 操作性が高い 文章を書く以外にも使える | 持ち運びしづらい 外だとWi-Fiが必要 |

スマホは今の時代、誰でも持っているので新しく買う必要がありません。そして、携帯性の高さがメリットになります。

デメリットは画面が小さく、製品によってはBluetoothキーボードの接続が不安定になることです。

パソコンは画面の大きさ、操作性の高さ、文章を書く以外にも、動画編集やゲーム制作にも使えることがメリットとなります。

デメリットは持ち運びがしづらく、外で使う場合はカフェなどのフリーWi-Fiが必要になります。

僕はスマホとパソコンの両方で脚本を書いたことがありますが、楽に書けるのはパソコンになります。

パソコンは安いものではないので、一度スマホで脚本書いてみて、脚本って面白い! もっと書きたい! と感じたらパソコンを用意すると良いでしょう。

紙にネタを書きだそう

紙にネタを書き出すことで、頭の中の考えがまとまり、先の展開を出しやすくなります。

自分の考えを書きだす【マインドマップ】と呼ばれるものがあります。

その利点は【思考の整理】【思考の可視化】【思考の共有】などですが、紙に書くことで、その効果を最大限に高めます。

手書きにすることで【記憶力が高まる】【脳の活性化】【かみ砕いた解釈】【不安感の軽減】など、パフォーマンスを最大限にすることができます。

パソコンやスマホにも【マインドマップ】はありますが、手で文字を書くことで脳が活性化し、考えがまとまりやすいので、ぜひ紙にネタを書きだしてみてください。

書く場所は数ヶ所作る

教子ちゃん

教子ちゃん こばりん! 紙とスマホ持って来たよ!

こばりん

こばりん 準備が早いですね。それでは、教子さんが集中できる場所は何ヶ所ありますか?

教子ちゃん

教子ちゃん え? 家が落ち着くし、家で書けば良いんじゃないの?

こばりん

こばりん 家だけで書いても良いのですが、外に出ることも大切です。それでは、集中力の話をしますね。

人間の集中力は15分刻みで切り替わる

休憩時間は15分刻みで考えると良いです。

人間の集中力を表す【15・45・90の法則】と呼ばれるものがあります。

- 15とは【深い集中力を保てる時間は15分】

- 45とは【子供が集中力を保てる時間は45分】

- 90とは【大人が集中力を保てる時間は90分】

このように人間が集中力を保てるのは、最大で90分。しかも、深い集中力に限れば15分しか保てないことになります。

集中力が切れてしまう理由は、スマホやテレビなどの誘惑、睡眠不足などの体力、モチベーション低下のメンタル、などが挙げられます。

このことから、30分か45分経ったら休憩するなど、15分刻みで考えてみましょう。

人間の意志は弱い。環境を使って集中力を上げよう

僕たちの周りには、【スマホ】【テレビ】【漫画】【お菓子】など、やらなくてはいけないことを捻じ曲げてしまうほど、強力で魅惑的な物で溢れかえっています。

それを排除できるほどの意志があれば問題がないのですが、実際は難しいものです。

自分の意志で排除ができないのなら、誘惑が目に入らない環境に身を置きましょう。

例えば、図書館で脚本を書けば、スマホ、テレビ、お菓子などの類を手にすることはないでしょう。

仲間と喫茶店に行けば、周りの目があるので、嫌でも脚本を進めることになります。

家だと安心感から誘惑に負けてしまうので、家で45分書いたら、喫茶店に行き45分、図書館で45分など、常に集中力を高められる場所を見つけておくと良いです。

この時に意識することが2点あります。

それは【15分間隔で作業時間を決める】【眠くなったら家に帰る】です。

前述した通り、深い集中力は15分間隔で波があります。15分間隔にすることで、程よい集中力を保つことができます。

その集中力を以てしても、外の環境で眠くなるのは体が相当疲れている証拠なので、その時は無理せず家で寝ましょう。

モチベーションは外で作る

執筆活動は建物の中でするものだと思われていますが、座って部屋に籠っていると、気分が落ち込みモチベーションが下がってしまいます。

その対策は【外に出る!】

これに尽きます。

外に出て太陽光を浴びることでセロトニンが分泌され、ストレスが緩和されます。

散歩の具体的な時間は15分~30分が適切となっています。

休憩時間を家で過ごすだけではなく、外に出て散歩をすると、天からネタが降ってくることがあるので、できるだけ散歩をするようにしましょう。

脚本を使う媒体を決めよう

こばりん

こばりん ここまで準備をしたら、脚本を使う媒体を決めましょう

教子ちゃん

教子ちゃん 媒体ってなに?

こばりん

こばりん 媒体とは、映画、演劇、YouTubeなど、どの媒体で作品を公開するのかということです。何個か例に出して説明しますね

映画

映画にも様々なものがあり、短編映画は5分~15分、平均的な映画の上映時間は約120分、長いものだと180分を超えるものもあります。

脚本は1枚400字詰めだと、30分で25枚~35枚、1時間で50枚~65枚、2時間で100枚~125枚になります。

映画のジャンルによって枚数は前後しますが、基本的にはこの枚数を書くようになります。

他にも、企画段階で予算が決まっていることが多いので、ハリウッドのような、CGを活用をする舞台や演出はできない場合があります。

舞台演劇

舞台脚本と似ているものに、戯曲があります。

戯曲は文学作品に分類されます。

それに対し、舞台脚本は名前の通り脚本に分類されます。

舞台は映画やドラマと違い、観客の目がカメラ代わりとなる為、シーンの切り替わりや演出を考える必要があります。

その他にも、心の声を出すことができないため、セリフで必要なことを言うことになり、映画やテレビドラマとは違った技術が必要になります。

一般的に、脚本は400字詰め1枚で1分と言われています。

20分の演劇をする場合は、演出や間のとり方を考慮し、15枚~25枚ほど書くと良いでしょう。

YouTube

今ではテレビよりも観ると言われているYouTube。

YouTubeには【漫画動画】【解説系】のシナリオがあります。

漫画動画とは、紙芝居のようにシーンに合わせて登場人物が話す形式のものです。

こちらは、映画やドラマの脚本のように、場面やセリフ、時には喜怒哀楽の表情などを書いていきます。

解説系は、東方のキャラクターを使った、通称【ゆっくり動画】が有名です。

他にも、ずんだもんを使った解説や、2chスレ風の動画も解説系になります。

解説系は構成はあるものの、場面の指定は無いので、基本的にセリフと表情を書くシナリオになります。

15分の動画で15枚6000文字程度となります。

キャラクターを作ろう

教子ちゃん

教子ちゃん 今回は文化祭だから、演劇をすることに決めたよ

こばりん

こばりん わかりました。それでは、キャラクターを作っていきましょう

教子ちゃん

教子ちゃん キャラクターって登場人物のことだよね?

演劇に出るのはクラスの友達だし、作らなくても良いんじゃない?

こばりん

こばりん いえ、必ず作らないと教子さんが困りますよ

教子ちゃん

教子ちゃん どういうこと?

こばりん

こばりん キャラクターがいないってことは、主人公も敵もいないので、脚本を書くことができません。

どんな脚本を書くにも、キャラクターは必要不可欠な大切なものです。

名前と年齢はキャラクターを表す

特徴的な名前は【キャラクターのイメージ】を作ります。

例えば、【佐藤】【鈴木】なら一般的な人。【鳳凰寺】【安心院】【西ノ宮】は高貴な人。【源次郎】【喜兵衛】【紫苑】は古風な名前です。

これに年齢を付け加えます。

15歳の佐藤と30歳の佐藤。どちらも普通な感じですね。しかし、15歳の源次郎と60歳の源次郎ではどうでしょうか。

60歳の源次郎は、短髪で白髪が生えており、彫りの深い渋い男性をイメージできるのではないでしょうか。

先に名前と年齢を決めることで、今後の細かい設定をイメージしやすくなります。

身体的特徴を書きだそう

身体的特徴とは【身長】【体重】【体格】などの見てわかる特徴になります。

身体的特徴を決めることで、実際にいる人物としてイメージしやすくなります。

例えば、身長が190cm体重が120kgの男子高校生が主人公としましょう。

客観的に見れば威圧感がすごく、一目で怖いと思われ誰も近づかないでしょう。

つまり、【もっとみんなと楽しく遊びたいのに、誰も友達になってくれない】と悩んでいる主人公ができあがります。

登場人物の身体的特徴を決めることで、登場人物の長所と短所、悩みなどを作ることができます。

性格を決めよう

性格とは【登場人物の行動パターン】になります。

【大人しい】性格なら、問題を極力起こしたくないタイプになります。

【怒りやすい】性格なら、周りが気を遣うタイプになります。

これを複数組み合わせることで、人間らしい行動パターンができあがります。

1つ例にすると、主人公の性格を【大人しい】【目立ちたい】【断れない】にします。

すると、主人公は人前では目立つ行動はできないけど、さり気なくキーホルダーを付けたり、机に雑誌を置いたりして気付いてもらう努力をしている。それがきっかけで仲の良い友達ができて嬉しいけど、頼まれごとが多くて困っている。

このような主人公ができあがります。

性格の組み合わせで行動パターンを作りましょう。

セリフのサンプルを書いてみよう

セリフを決めることで、【登場人物同士が会話のキャッチボール】ができるようになります。

話し方は三者三様で、【そこの醤油を取ってください】と頼む人がいれば、【おう。それよこせ】と命令する人もいます。仲の良い友達なら【あー、ギリギリ手届かないわ。ちょっとそれ取って】と頼むでしょう。

話し方は性格に合わせると決めやすいですが、大人しい子が不良にタメ口を使い、その結果イジメられてしまう。すると【空気の読めない子なんだな】という印象を植え付けることができます。

とはいえ、やはり性格と話し方は合わせた方が無難なので、最初は自分や家族、友人の話し方を使うと良いでしょう。

癖や行動を洗いだそう

癖とは、【困った時は髪を触る】【怒っている時は鼻が膨らむ】など、【登場人物が無意識的に行う行動】になります。

行動とは、【ご飯は必ず味噌汁から食べる】【靴は右足から履く】など、【登場人物が意識的に行う行動】になります。

これを洗いだすと、何気ない日常パートでも話題を作ることができます。また、それを使った伏線作りも可能になります。

癖や行動ってなんだろうと思ったら、家族や友人を観察してみてください。

キャラクターの世界観を決めよう

キャラクターの世界観とは【キャラクターの価値観】になります

価値観とは【許せる範囲】【勝利、敗北の定義】【プライド】などです。

キャラクターの価値観を決めることで、人間味のある行動がとれるようになります。

サッカーを題材にしたスポーツ漫画を例に挙げてみます。

主人公は真っ向勝負でライバルと戦います。しかし、ライバルはルールを無視して戦ってきます。

勝負に勝つための行動なので、言い換えれば、主人公の価値観とライバルの価値観の戦いでもあります。

ルールを守って勝ち切りたい主人公、ルール違反をしてでも絶対に勝ちたいライバル。

ルールを無視することは、当然不快感を与えてしまいます。しかし、ルールを無視してでも絶対に勝ちたいという理由を作ると、ルール違反をした側でも人気がでる傾向にあります。

キャラクターの行動のブレは読者に不信感を与えるので、価値観を決めたら絶対にブレない行動をとらせましょう。

設定を決めよう

教子ちゃん

教子ちゃん 設定ってなに?

こばりん

こばりん 設定とは、【ジャンル】【時代】【場所】【世界】【正義と悪】などです

設定を練り込むことで、舞台にリアリティを出すことができます

ジャンルを決める

最初にジャンルを決めることで、【物語の方向性】を決めることができます。

ジャンルとは、【アクション】【ホラー】【恋愛】などのことです。

- アクションなら、主人公はヒーローで敵を倒す。

- ホラーなら、正体不明で倒せない敵からの逃避行。

- 恋愛なら、偶然知り合った女性と運命の事件。

自分の描きたい物語に合わせて、ジャンルを決めましょう。

主人公が生きる場所

場所を決めることで、【舞台の生活スタイル】が見えてきます。

場所とは、【ヨーロッパ】【日本】【アメリカ】のような、国や街のことです。

- 1500年代のヨーロッパでは、宗教改革がありました。

- 1500年代の日本では、織田信長が活躍していました。

- 1500年代のアメリカでは、西欧人が植民地にして開拓をしていました。

このように、舞台を決めることで登場人物の生活を映すことができます。

ドラマが起きる年代

ドラマが起きる年代を決めることで、【舞台に出てくる小物】を決めることができます。

年代とは、【1500年】【1800年】【2000年】のような、西暦のことです。

例えば、【日本のファッション】とテーマを決めて、西暦だけを変えてみましょう。

- 1500年代なら、身分によって着られる服が違いました。

- 1800年代なら、東京に靴の工場が建てられ、国内での靴の製造が始まりました。

- 2000年代なら、厚底ブーツやルーズソックスが流行り、ギャルファッションが流行りました。

このように、場所が同じでも、年代が違えば登場人物が扱う物も大きく変わります。

主人公が生きる世界

主人公が生きる世界とは、【メインの舞台】となります。

メインの舞台を決めることで、読者に【この物語はこういう話なんです】と説明することができます。

例えば、主人公は地元の学校に通う高校2年生です。この主人公は部活のサッカーで全国大会を目指しています。

この【サッカーで全国大会を目指している】という部分が、主人公が生きる世界になります。

主人公が部活を辞めてしまったら、物語が破綻してしまいます。

メイン舞台を決めて、物語の方向性を見定めましょう。

正義と悪

正義と悪とは、【物語のルール】です。

物語のルールを決めることで、読者が共感して物語を読んでくれるようになります。

例えば、スポーツの大会で勝つことが目標だとします。先輩と大会に出られる最後のチャンス。負けたら先輩は引退なので、絶対に勝たないといけません。

この場合、勝つ為にルール違反をしたら、それは正義ですか? 悪ですか?

ルール的には悪です。しかし、主人公の価値観では正義になります。

人間関係を共感してもらうことは難しいのですが、物語のルールを共感してもらうことは簡単です。

正義の物語を書くのか、悪の物語を書くのかを決めましょう。

イベントを洗いだそう

イベントとは【出来事】です。イベントを思いつく限り書き出してみましょう。

- 1月なら初詣、成人式。

- 8月なら夏休み、合宿。

- 10月ならオリオン座流星群、ハロウィンなどです。

【出来事】【キャラクター】【場所】【時代】などを組み合わせて物語を構築していきます。

構成で全てが決まる

教子ちゃん

教子ちゃん 設定まで決めたけど、次はなにをすれば良い?

こばりん

こばりん 次は構成を組みましょう。

教子ちゃん

教子ちゃん 構成?

こばりん

こばりん 簡単に言うと、物語の盛り上がりやクライマックスを決めることです

構成を間違うと、名作と同じテーマなのにつまらない物語になるので、しっかりと考えて作りましょう

起承転結、三幕構成、序破急とは

起承転結、三幕構成、序破急、これらすべては【物語の構成】を表しています。

起は冒頭、承は中盤、転は転機、結は結末です。

序と第一幕は冒頭、破と第二幕は中盤、急と第三幕は転機と結末です。

サッカーで大会優勝を目指す青春部活物を例にしてみましょう。

冒頭で【主人公が入部】、中盤で【ライバルが現れ敗北し、主人公は先輩と切磋琢磨し技術を磨く】、転機で【ライバルに勝つ】、結末で【大会優勝】になります。

起承転結は構成を4分割、三幕構成と序破急は3分割したものです。

自分の使いやすい考えで構成を考えてみましょう。

冒頭から戦略は始まっている

冒頭で読者の気を引かないと、最後まで読んでもらえない可能性があります。

逆に言えば、冒頭さえ乗り切れば最後まで読んでもらえる可能性が高くなります。

サッカーを題材にした部活物を例にしてみましょう。

- 主人公の佐藤は、友達に誘われてサッカー部に入った。

- 主人公の佐藤が校庭の脇を歩いているとサッカーボールが転がって来た。声のする方を見ると、可愛い女子生徒が立っていた。「1年生? ごめんね。ボール取ってもらえる?」佐藤がボールを渡すと、女子生徒はお礼を言いながら校庭に戻って行った。そこまでなら何も思わなかったのだが、なんと、その女子生徒と友達が仲良さげに喋っていたのだ。佐藤は鼻を膨らませながらサッカー部に入ることを決めた。

先が気になるのはどちらの話でしょうか?

基本的に、平坦と呼ばれる構成は感情の起伏がない構成です。

冒頭から感情を揺らすことを意識した構成にしましょう。

盛り上がりと盛り下がりを意識しよう

盛り上がりとは【気分が高揚する】こと、盛り下がりとは【意気消沈】することです。

盛り下がりが深ければ深いほど、ギャップで盛り上がりが跳ね上がります。

例えば……

- 大会の決勝戦、主人公は接戦の末ライバルに勝ち、大会優勝を収めた。

- 大会の決勝戦、先輩は怪我で欠場、自分より遥かに強く大きいライバル、ここから逆転の術は無い。そう思っていたが、ここまで一緒に戦ってきた仲間の力は頼もしく、協力することでライバルを撃破した。そして、大会優勝を収めた。

このように、下げて【読者とキャラクターに絶望】を与えてから、【読者とキャラクターに一筋の光】をあげていきます。

客観的に見た、自分の物語の盛り上がりと盛り下がりは知っておきましょう。

脚本の書き方

こばりん

こばりん 構成もできたことですし、実際に脚本を書いてみましょう。

教子ちゃん

教子ちゃん やっと書けるんだね。日記みたいに書けば良いの?

こばりん

こばりん 日記のように書いてしまうと、脚本として使いにくいものになってしまいます

脚本にも基本的なルールがあるので、それを守って書きましょう

基本的な記号の使い方

脚本で使われる記号には【……】【――】【「」】【、】【。】【!】【?】【⁉】があります。

使い方はこちらです。

- 【……】と【――】は2つで1セットの使い方になります。

- 【「】はセリフの最初に、【」】はセリフの終わりに使います。

- 【、】は文章の途中に入れて、【。】は文章の終わりに使います。ただ、【。】はセリフの最後に入れない決まりになっています。

- 【!】【?】【⁉】は1マスで使います。ただ、使ったあとに文章が続く場合は、1マス空ける決まりになっています。

例

佐藤「なんで……お前言ったじゃねぇか! また一緒に遊ぼうってよ。それなのに、先にいっちまうなんてよ――。そんなのあんまりだぜ」

記号を使うとこのような文章になります。

普段は全く使わないルールもあるので、気を付けながら執筆しましょう。

プロットを書こう

プロットとは、【全体の構成が書かれている図】です。

プロットを書くことで、冒頭から結末まで一目で確認することができ、全体の流れを把握することができます。

例えば……

- 【女の子と出会う】

- 【敵から逃げるも、女の子が連れ去られてしまう】

- 【主人公は敵のアジトに潜り込む】

- 【敵を倒して女の子を救出する】

- 【女の子と結ばれる】

このような構成を順序通りに書くことがプロットになります。

物語の長さによってプロットは長くなり、より詳しく書くことで細かくなります。

自分だけが読むときはざっくり。人に読ませるときは読みやすく。

しっかり判断してプロットを書きましょう。

ハコ書きで具体的なシーンを書こう

ハコ書きとは、【場面の固まりごとに箱に分ける】ことです。

ハコ書きすることで、無駄なシーンを省く、または、より良いシーンを追加することができます。

プロットの説明に使った【女の子と出会う】を例に見てみましょう。

- 【主人公が玄関から出る】

- 【主人公は家の前を歩く】

- 【主人公は交差点で信号待ちをしている】

- 【横断歩道が青になり、主人公は渡り始める】

- 【信号無視した車が突っこんでくる】

- 【主人公は轢かれそうになった女の子を助ける】

- 【女の子が怪我していたので、主人公は一緒に病院へ向かった】

人によっては実際の脚本のように【柱】【ト書き】【セリフ】で書いたりしますが、自分がわかれば良いので、このような感じで書き進めても大丈夫です。

ここで、僕なら、家から外に出るのは玄関のシーンでわかるから、家の前を歩くシーンは要らないな、と考えて、2番の家の前を歩くシーンを省きます。

シーンが1つ無くなったということは、1シーン追加できるということです。

文字数が多くてどこかシーンを削らなくてはいけない状況に陥った時にも、ハコ書きをすると見やすくなるので、積極的にハコ書きを駆使していきましょう。

タイトルと登場人物を書こう

タイトルは作品の顔、登場人物は読み手がわかりやすいように、あらかじめ書いておきます。

1枚目は表紙になります。この1枚目に【タイトル】【作者名】を書きます。公募の場合は指示に従い、本名、住所、あらすじを付けたりします。

2枚目は人物表を書きます。これは、小説にはない独自のルールです。

一番最初に主人公が来ます。その次に副主人公、脇役、端役の順で書いていきます。

この人物表に必要な情報は、【フルネーム】【年齢】【役柄】になります。

- 1枚目【こばりんの創作論】【こばりん】

- 2枚目【こばりん(25歳)無職】【教子(20歳)大学生】

例……

1枚にまとめてしまいましたが、書き方はこのようになります。

応募フォームによって若干違う場合があるので、しっかりと確認しましょう。

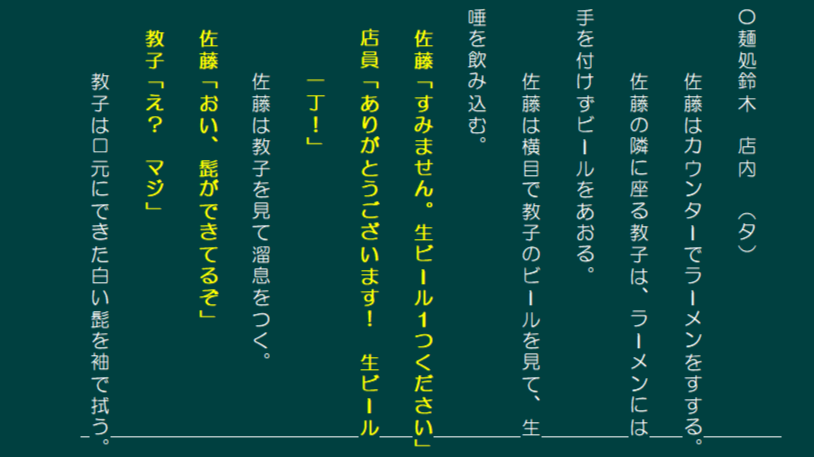

脚本は【柱】【ト書き】【セリフ】でできている

脚本の本文は【柱】【ト書き】【セリフ】でできています。

柱とはシーンを表しており、【場所】【空間】【時間】を書きます。

まず、柱の頭に〇を書いて、柱であることを示します。

例……

〇麺処鈴木、店内(夕)

このような書き方になります。

これを見ることで、夕方の麵処鈴木の店内ということがわかります。

ト書きとは、【描写】になります。

小説における地の文にあたりますが、脚本は必要最低限の文章になります。あと、特徴的なのは【現在進行形の文】になります。

例……

佐藤はカウンターでラーメンをすする。

佐藤の隣に座る教子は、ラーメンには手を付けずビールをあおる。

佐藤は横目で教子のビールを見て、生唾を飲み込む。

このような書き方になります。

ト書きの頭には2マスか3マス空けるルールがあるので、気を付けてください。

セリフとは、【登場人物の言葉】になります。

セリフの頭は1マス空けて、話している人物の名前を書きます。

例……

佐藤「すみません。生ビール1つください」

店員「ありがとうございます! 生ビール一丁!」

このような書き方になります。

まとめると、このような書き方になります。

今回はこのような行数で書きましたが、公募の場合は応募フォームで1枚の行数が決められていることが多いです。

基本的な書き方を覚えて対応できるようにしましょう。

推敲は身だしなみチェック

こばりん

こばりん 脚本を書き終わったら推敲をしましょう

教子ちゃん

教子ちゃん 推敲ってなに?

こばりん

こばりん 推敲とは、文章を読み直して、より良い文章に書き直すことです

教子ちゃん

教子ちゃん 書き終わったし、これで完成じゃダメなの?

こばりん

こばりん ダメとは言いませんが、間違いなく誤字脱字とおかしな日本語があるので、推敲はするべきです

一文字に込められている意味を考えよう

漢字には同じ読み方で違う意味のものが数多く存在します。

脚本家や小説家は日本語を扱うプロになるので、一文字一文字を正しく使う必要があります。

- 【初めて】と【始めて】

- 【乗る】と【載る】

- 【貼る】と【張る】

などが挙げられます。

初めては初挑戦、始めては開始。

乗るは車などに乗る、載るは雑誌などに載る。

貼るは紙を壁に貼る、張るは引っ張る。

このように、漢字には一文字一文字に意味が込められています。

誤字の指摘をすると、たまに「読めりゃいいんだよ」って言われることがあります。

そういう人は、「食えりゃいいんだよ」と、ラーメンを素手で食べるマナーの無い人と同じです。

ここまで書き切ったあなたは物書きの一人です。

誇りを持って文字と向き合いましょう。

誤字脱字0は基本

推敲をしないで書いていると、必ず誤字と脱字があります。

誤字と脱字があると、読者の目が止まってしまい、良い雰囲気が中断されてしまうことがあります。

誤字とは、上記でも言った漢字の間違いや、言い回しがおかしい日本語などが当てはまります。

脱字とは、書いてある日本語の文字が抜けていることを言います。

例……

【汚名挽回する】→正しくは【汚名返上か名誉挽回】です。

【話してる】→【話している】これは【い抜き言葉】です。他には【ら抜き言葉】と呼ばれるものがあります。

基本的には誤字脱字は0が望ましいですが、慣れている人でも難しい作業になります。

誤字脱字を0にしてやる! という気持ちで臨むぐらいが丁度良いでしょう。

音読をして句読点を確認

推敲が終わったら、最終確認として【音読】をしてみましょう。

音読をすることで、客観的に物語に触れることができ、文章のリズムを確認することができます。

読みやすい文章を目指す場合は、20文字~30文字に1個読点を置き、1文に3個程度に収めるようにします。

どんなに長文でも、100文字以内に収まるようにすると、読んでいて疲れない文章にしましょう。

誰かに読んでもらう

教子ちゃん

教子ちゃん 推敲が終わったんだけど、これからどうすれば良い?

こばりん

こばりん お疲れ様でした。それでは、早速書いた脚本を誰かに読んでもらいましょう

教子ちゃん

教子ちゃん え? これを読ませるの? 恥ずかしいから嫌なんだけど

こばりん

こばりん どこにも公開しないなら、読んでもらう必要はありませんが、書いた脚本を使う場合は読んでもらった方が良いですね

公募を目指している時は、家族や友人に読んでもらおう

公募の場合はネットに公開してしまうと、規約違反で応募が取り消しになる可能性、ネタを盗まれる可能性があるので、恥ずかしいとは思いますが、【家族や友人に読んでもらう】ことをオススメします。

自分が書いた脚本を読んでもらうと、客観的な感想をもらうことができます。しかし、大きなデメリットがあります。

それは、【良い感想しかこない】ことです。

読んでくれている人はあなたのことを知っている人です。知人が一生懸命書いた作品を悪く言うのは覚悟がいる行動です。

9割はここが面白かったという良い感想が来るので、感想をもらったらそれ以外の悪い場所を煮詰めるようにしましょう。

ネットに投稿すると心ない感想がくることもある

公募には出さずネットに公開したい人もいるでしょう。

初めて投稿する時、【どんな感想がくるんだろう】【褒めて貰えるかな】とドキドキするものです。

感想がくることはなかなかありません。感想をもらったとしても、泣きたくなるほどキツイ言い方をされることもあります。

ネットに公開するということは、【顔の見えない相手に読んでもらう】ことです。

匿名性の高いネットなので、知人とは違い好き放題に感想を言ってきます。

心ない感想が来てメンタルが病みそうな時は、感想を見ないようにするか、公開を非公開に変えるようにしましょう。

あなたの人生に関係ない人の感想で、あなたの創作人生を台無しにする必要はありません。

どんな感想でも受けとめる

メンタルが強い人は、どんな感想でも受けとめてみましょう。

その上で、【使える感想】【使えない感想】を仕分けします。

- 使える感想とは、【冒頭の主人公の行動理由がイマイチわかりませんでした。主人公がこのような行動をすることにメリットを感じないので、先に主人公の価値観を表すストーリがあると、スッと受け入れられたと思います】

- 使えない感想とは、【つまらなかった。なんでこんなゴミみたいなの書いてるの?】

使える感想とは、【指摘をしてくれる】感想になります。

使えない感想とは、【ゴミの方が使い道のある】感想になります。

受けとめられるなら、感想を仕分けしてみましょう。

感想は成長への糧

ここで僕が受けた感想を紹介します。

僕はとあるサイトに8000文字の小説を公開したことがあります。

その時に、【読んだ時間が無駄になりました。時間を返してほしい】と言われたことがあります。

これだけなら使えない感想なのですが、そこから【一人称視点と三人称の違いは理解しているのか】【行動と時間の経過がおかしい】【誤字脱字は基本的なのだからちゃんとしろ】など、3000文字オーバーの感想が続きました。

その方はかなりの辛口の感想を落とす人だったのですが、その分ちゃんと指摘もしてくれる人でした。

辛口感想は書き手のメンタルがかなり削られ、下手をするとトラウマになり創作活動を辞めてしまうほどのものです。しかし、受けとめられるなら、その感想は必ず成長への糧となります。

その方がいたから今の僕がいると言っても過言ではありません。

ちなみに、その頃の僕は血気盛んだったので、その方の作品を探し出し、辛口感想をお返しにいきました(笑)

まとめ

- 脚本は制作活動には必ず必要なものなので、しっかりと書く心構えが必要

- PCが無くても大丈夫。紙とスマホを準備を準備しよう

- 人間の意志は弱いので、集中力を保つ工夫をしよう

- 脚本を使う媒体を決めよう

- キャラクターを創ろう

- 設定を決めよう

- 構成ですべてが決まる

- 脚本を書いてみよう

- 推敲は身だしなみチェック

- 完成したら誰かに読んでもらおう

こばりん

こばりん これで脚本の超基本的な書き方10の手順の解説を終わります

教子ちゃん

教子ちゃん 書き方の手順はわかったんだけど、もう少しテクニックみたいなのも知りたいかな

こばりん

こばりん わかりました。順番に説明していきますので、もう少し待っていてください

教子ちゃん

教子ちゃん しょうがない。待っててやるか

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

少しでもこの記事が良かったと感じましたら、いいね、コメント、SNSでの拡散をよろしくお願いいたします。

あなたの行動が発信の励みとなります。